ハルジオン

みなさん、こんにちは!

かけちゃんです!

今回は身近な植物について少し紹介します!!

今日の主役はこの子たち!

綺麗に咲いていて良く見かけますよね、

実はこのタイプのお花、二種類あるんです(≧∀≦)

一つはハルジオン。

もう一つはヒメジョン。

見た目も似ていて、名前も…、と思いますが若干最後違うんですね笑

『ジオン』と『ジョン』なんです。

では色々そっくりなこの二つですが、皆さんどう区別するか知っていますか?違う点…(´ー`)?

実は一番早く区別できるポイントは茎にあります!

茎を指で押してみて中が”空洞”になっていたらハルジオン。”中まで茎ぎっしり”であればヒメジョンです!

私もこの違いを知ってから、見かけるとついつい茎チェックをしてしまいます(*´∀`*)

皆さんも今度見かけたらどっちの子なのかチェックしてみてください!

違いがわかるとその分布にも興味が出てきて、

より楽しいです( *´꒳`*)

岐阜大学 3年 筧紗南

グリーンベルト図鑑 vol.27 クヌギ

皆さん、こんにちは。今日はクヌギについて紹介します。

クヌギは暖地の山林に自生しています。春、桜が咲く頃に花が咲き、秋に大型のドングリが熟します。実であるドングリは食料として重宝されていた時代もあります。(戦後や飢饉の時など)その後紅葉し、冬には葉が落ちます。1年の流れは概ねこんな感じです。

クヌギとコナラは似た植物とよく言われています。実際、どちらもブナ科コナラ属、雑木林に生える、樹液に昆虫が集まる等、共通点が多いです。逆に違う部分は、クヌギの樹皮は分厚く濃い灰色で葉が細長いのに対し、コナラの樹皮は薄くて色は明るく葉がやや丸く、付け根に向かって細くなっていることです。これらの点からクヌギとコナラを見分けてください。

クヌギの樹液は、様々な種類の昆虫が集まることでも有名です。その代表的な例としてオオムラサキやカブトムシがいます。夏休みにカブトムシを捕まえたいと思う方もいらっしゃるでしょう。(もう夏休みは終わってしまった方がほとんどでしょうが来年の夏にでも…)そこで、カブトムシを捕まえる方法を簡単に説明します。

捕まえられる時期は6月中旬〜8月下旬あたりです。(場所によって若干異なります)カブトムシは夜行性なので探す時間帯は17〜22時、4〜7時くらいがいいでしょう。服装は長袖や長ズボンと帽子、道具は虫カゴ、虫除けスプレー、スコップ、懐中電灯などです。樹液が出ている木を見つけたらそこにムシが集まっています。カブトムシを捕まえるときは写真のように腹の部分をつかんでください。また、木の根元の土の中にもいるかもしれません。ムシを傷つけないようにスコップで慎重に掘ってください。

皆さんがこの記事を読んでクヌギに興味を持ってくれればうれしいです。

大同大学2年 山口森太郎

familiar life~その14 カナヘビ~

皆さん、カナヘビという生き物を知っていますか?

初めて聞いた人にとっては、「え?蛇なん?」と考えてしまう人も居ると思います。しかし、蛇ではありません。名前を知らないだけで道端や公園などで目にしたことがあると思います。

そんなカナヘビについて紹介します。

見た目は乾燥した感じの茶色で、ニホントカゲに似ています。ニホントカゲと見分ける時は、表面に艶があるか無いかで判断しています。

道端や公園、家の庭など身近な場所で見ることができます。

僕は小学生の頃に実際に飼育したことがあります。尾が長く、顔がかわいいです。簡単に飼育することができます。興味がある方は探してみてください。

人間環境大学2年 石岡完梧

グリーンベルト図鑑vol.26 サルノコシカケ

みなさん「サルノコシカケ」は知っていますか??

聞いたことない方もいるかと思います(‘ω’)

生態を紹介する前にまずは見てもらいましょう!

こちらです↓↓

見たことありますか(゜-゜)?

「サルノコシカケ」とはキノコの仲間で、日本では約300種類も知られています!

(キノコの中でも炊き込みご飯やみそ汁に使うとおいしいマイタケと同じ仲間です)

年々大きくなっていき、数10年成長を続けたものはなんと

径1メートル、厚さ数10センチになるものもあるんだとか(・o・)

確かにおサルさんが座っても大丈夫そうですね?

あまり知らないサルノコシカケの生態ですが、環境にとって悪いことと人間にとってうれしいことの二面を持ち合わせているんです(・ω・)

まずは悪いことから…

サルノコシカケは立ち木や枯れ木に生えますが、立ち木に生えるとその木を腐らせてしまうんです(>_<)

木材腐朽菌(モクザイフキュウキン)というもので、木の幹を腐らせて風倒れの原因になります。。

菌が直接枯らすことは少なく、木が木材腐朽病にかかって枯れることが多いんだとか(‘_’)

そのため森林に限らず庭木や街路樹なども影響を受けることがあるそうです(*_*)

でも!うれしいこともあるんです!

秋の味覚・松茸やシイタケなどのキノコのようにキノコ狩り!

…の対象にはなりませんが、一部のサルノコシカケの仲間は漢方薬や民間薬の原料となっているんです。

人知れず人の役に立っているサルノコシカケには頭が下がりますね。

(サルは腰をかけてしまいますが…)

何はともあれ少しだけでもサルノコシカケのことを知って頂けましたか?

悪い影響の中でも少しお話しましたが、サルノコシカケは街中の街路樹などでも見ることが出来るかもしれません!

これを機にぜひ一度探してみてください(^^)/

大同大学4年 中村陸

グリーンベルト図鑑vol.23「アメンボ」

ごきげんよう!諸君!私は川のことなら何でも知ってる川野博士じゃ!かわじいとよんでくれ!

え?なんで今日は忍者の格好をしているかって?それはこれから話す生き物について関係しているのじゃ。みんな、どの生き物か予想するのじゃ!

それでは、かわじいの生き物講座第二回はじまるぞー!

かわじいの生き物講座第二回は、川の上を華麗に泳ぐ忍者「アメンボ」じゃ!

みんなは、なぜアメンボが水の上を浮くことができるか知っているかね?

それは足の毛が水をはじく表面張力を利用して水面に浮かんでいるからじゃ。表面張力は、オスがメスを背に乗せられる程度に強いのじゃぞ!

肉食で、水面に獲物や死骸が落ちると、すばやく近づいて前脚で捕獲し、針のように尖った口器を突き刺して体液を吸うのじゃ…なんと恐ろしい。

そして、よくプールに入っているときにアメンボが泳いでいるのを見たことがあるじゃろう。

何でここにいるのかと不思議に思ったことはなくはないんじゃないか?

その答えは、アメンボはずっと水の中にいるわけではなく普段は陸で生活しているからなんじゃ!水の中に入るのは餌をとるときと、交尾をするときぐらいで残りは陸で生活しているのじゃ!

アメンボのことがよく分かったところ今日の話はここまでじゃ!みんな!また聞いてほしいのじゃ!それではの~

中部大学1年 矢島亮太

グリーンスマイルフェスタ2017! part1

みなさんこんにちは(^^)

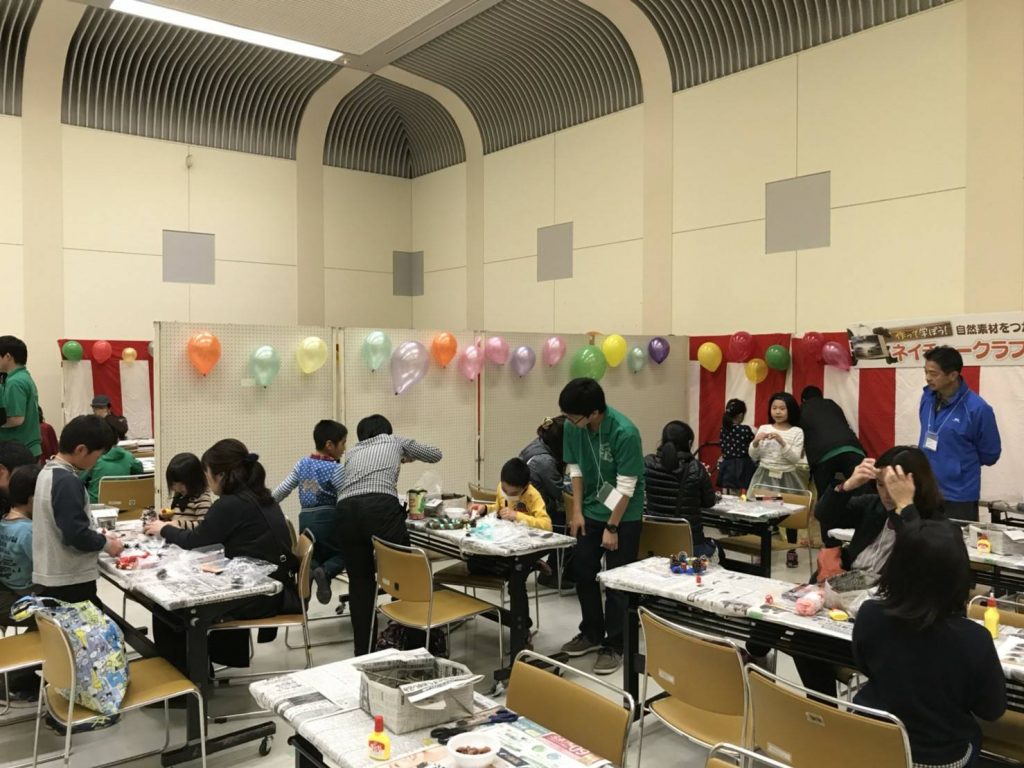

今回のweb記事は12月10日に行われた「グリーンスマイルフェスタ」について、2部構成でご紹介しようと思います!

グリーンスマイルフェスタとは、主に知多市や東海市に住んでいる地元の方に生物多様性を楽しく学んでもらおう!というコンセプトのイベントです(*’▽’)

part1の今回は会場で行ったブースの紹介をしたいと思います(・ω・)ノ

今年のブースは、ネイチャークラフト、神経衰弱、的あて、折り紙・お絵かき・塗り絵、竹ご飯の5つでした!

ネイチャークラフトブースでは、クリスマスリース作り、松ぼっくりツリー作り、ビオトープジオラマ作りの3種類の中からお客様に選んで作ってもらいました❄

学生が拾ってきた葉っぱや枝、ドングリを使ったり、スパンコールやリボンなどの装飾を使ったりして素敵な作品に仕上がっていました!

クラフトのお手伝いをしながら、子供たちと楽しくおしゃべりをしました(^^♪

神経衰弱のブースはグリーンベルトにいる在来種をカードにして、遊びながら身近にいる在来種を知ってもらえるように工夫しました☺

子どもと学生が対戦したり何度も遊びに来てくれて、カードにした生き物の説明が書かれた景品をたくさん持っているお子さんもいました☆

ブースの目的がしっかり果たせたように感じたので、よかったなと思います!

的あてのブースは、私たちの身近にいる外来種を的にしてボールを当ててもらうことで、外来種の危険性や外来種駆除を学んでもらおうというものです(‘ω’)

子どもの年齢によって投げる位置を変えたので、小さい子から小学生までたくさんの子どもたちが遊びに来てくれました!

的が倒れた数を掲示していたので、最高記録を更新しようと男の子たちが必死になって外来種の的を倒していたのが印象的でした( `ー´)ノ

折り紙・お絵かき・塗り絵ブースでは、今年も折り紙アクションさんとコラボさせていただき、折り紙を通して生物多様性を知ってもらいました(*^^*)

お絵かきコーナーではコンテストを開催して、「好きな動物を描こう!」をテーマにたくさんの子どもたちが絵を描いてくれましたよ(^^♪

塗り絵では、連携企業さんの緑地に設置する予定である巣箱の塗装を考えてもらいました!

折り紙は、ブースが終わるころには机が生き物でいっぱいになるほどたくさん折ってもらうことが出来たので、今年も折り紙アクションさんとコラボさせていただけて良かったなと思います( ^^)

お絵かきで描いてもらった「好きな動物を描こう!」の絵は、フリーペーパーのエコレコあいちに掲載されるかもしれないので、楽しみにしていてください(*’ω’*)

巣箱の絵は実際に描いて緑地に設置するので、どの絵が選ばれるのかお楽しみに!

竹ご飯のブースでは、会場とは別の場所で竹の中でご飯を炊いて、それをお客様に食べてもらいました(‘ω’)

詳しくはグリーンスマイルフェスタpart2でご紹介するのでお楽しみに!

休憩スペースでも小さな遊びを運営してました☆

生態系ピラミッドを実際につくってみたり、

積み木で身長を超えるほどの高さまで積んだりなど、ブースの合間にゆっくりしてもらいました☺

2~3か月かけて準備してきたグリスマを、当日来てくださったお客様が楽しかった!といってくれたので、みんなで協力してきて良かったなと感じました(#^^#)

次回は竹ご飯についてお伝えします!

大同大学2年 小池まい

グリーンベルト図鑑vol.20 「ヤブツバキ」

寒い日が続いて、朝は布団から出たくない!1度入ったコタツからなかなか出られない!そんな日が続きますね(笑)

そんな中外へ出てみると、寒空の下、寒さに負けまいと咲く真っ赤な花を見たことはないかな?

今回は、雪が積もると白と赤のコントラスが鮮やかに写る、寒さにも負けない椿、その中でも日本に古くから根付くヤブツバキのお話です。

椿という名前は「艶(つや)葉(は)木(ぎ)」、「厚(あつ)葉(ば)木(き)」などが転じたものと言われたり、「強(つよ)葉(ば)木(き)」が語源だと言われているんです。

名前こそ葉っぱからつけられたかもしれないけど、椿の魅力は冬の薔薇ともいわれる赤い花ですよね!

ちなみにその花、散ってしまうときは花びらが1枚1枚落ちるんじゃなくて、花が丸ごとポトリを落ちる珍しい花なんです。

桜とおんなじですね!

ほかの植物は葉が散ってしまったり、あまり花を咲かせない。動物も冬眠に入る寒い時期にその赤い花を咲かせるのには秘密があるのです!

花の花粉は虫や鳥、風が運んでくれるのはみんな知っているかな?

椿はその中でも鳥に花粉を運んでもらう「鳥媒花」の1つなんです。

冬はさっきも言ったけど、花はあまり咲いてないよね。そこで目立つ赤い花を咲かせることで鳥にも見つけやすくして、花粉を運んでもらえるようにしているんです。

そんな冬の過酷な時期に花を咲かせるために椿の花びらや葉っぱは少し厚くなっています。

これは葉の表面がロウに覆われていて、乾燥しやすい冬の時期でも水分が逃げてしまわないようになっているからなんです。

それで椿の葉っぱはテカテカしているんだね。

みんなも1度は聞いたことがあるであろうあの椿油は、椿の種から作られているけど、種の時からそれだけたくさんのエネルギーを蓄える工夫がされているんです。

さらに椿は油だけじゃなく、その木材は硬いから彫刻細工にも使われていたりと、昔から人と関わってきているんです。

椿の花は昔から少しずつ品種改良がされてきて、今では赤だけじゃなく、白やピンク色のものに模様があったり、咲き方も違っていたり、さらには開花時期も10~2月に咲くものや、2~4月に咲くもの、6~7月に咲くものもあったりと違いがあるので、温かくなってからでも見つけられると思います!

今からでも赤い椿を探しに行きたい!って人は温かい恰好をして探してみてね。

きっと近くを通るとすぐに見つけられると思うよ!

名古屋情報メディア専門学校 1年 中村弥貴

グリーンベルト図鑑vol.19「ヌマチチブ」

皆さんこんにちは、最近めっきり寒くなってきましたね。これからももっと寒くなって来ますが寒さに負けないように頑張って行きましょう‼

今回は『グリーンベルト図鑑』シリーズの『ヌマチチブ』を紹介しようと思います!(別名でカワハゼなどとも呼ばれています) ところで皆さんはヌマチチブについて知っていますか⁇

ヌマチチブと言われても『ヌマチチブって何⁇ 食べられるの⁇ どんなところにいるんだろう⁇』などいろいろな疑問があると思います。そこで今からヌマチチブを紹介したいと思います‼

ヌマチチブは、北海道から本州、四国、九州、さらには国内だけでなくサハリン、朝鮮半島、中国大陸などに住んでいるハゼ科の淡水魚です。また体が円筒形で頭が大きいです。 よく見ると愛着の持てる顔をしてると思いませんか⁉ 冗談です そんなことないですよね〜 (笑)

オッとそんなことはいいので紹介に戻りましょう。

ヌマチチブは、チチブとよく似ていて以前は同種とされていました。

しかし尾柄が細い傾向があったり、ヌマチチブの方が大きくなるなどの理由から別種とされました。しかし両種を外形だけで判別するのはとても難しいそうです。外形で判別できないならわざわざ分ける必要もないような………..

またまた話が飛んでしまいました。紹介を続けましょう!ヌマチチブは河川の中流から下流に主に生息している他、ため池などにも生息し、流れが緩やかなところを好むんです。(ヌマチチブは国内全域に住んでいるのですが、本来いなかった琵琶湖などにも生息しているようです。)普段は単独で行動し縄張りを持つそうです。また雑食で藻類の他にオオクチバスという魚の卵も食べてしまうとこもあるそうです。(やっぱり自然界は厳しい‼)

また流通はしていませんが天ぷらや唐揚げ、佃煮など食用に利用されていみたいです⁉

食べてみたくないですか⁇ (まさか‼) 皆さんも機会があったら食べてみてください!以上でヌマチチブの紹介を終わります!今回の説明で少しでも興味を持ってもらえてたら嬉しいです。またこれからもいろいろな生き物を紹介して行くので楽しみにしてください‼

大同大学 1年 安部友規

愛知製鋼モリモリイベント 活動報告

11月12日(日)に連携企業の愛知製鋼様が主催の「もりもりイベント」でお手伝いをさせてもらいました!

豊田グループの企業の方をはじめ、そのお子さんたちも参加された今回のイベントでは、まず「どんぐりの苗木作り」を行いました。

自分が作った苗がわかるようにネームプレートも横に添えたので、数年後成長した自分の苗を植えるのが楽しみですね!

そのあとは豊田合成さんから頂いた苗木を4班に分かれて植樹を行いました。

苗の距離が近くなってしまわないように両腕を広げた程度の間隔を置いて、数種類の苗木を植え、

雑草防除や土の保湿・保温をしてくれるワラを上から敷き詰め、風で飛ばないように縄で固定して完成!

大きく成長するのがとても楽しみです!

午後は子供たちとネイチャークラフトで思い思いのネームプレートを作りました。

多くの方が参加された今回のイベント、今後もこういった緑を育むイベントが続き、広がっていくことを願って、活動を続けていきたいと思いました!

名古屋情報メディア専門学校 1年 中村弥貴

命をつなぐPROJECTの夏の奮闘記

皆さんこんにちは。今回はちょっぴり真面目にお送りします。

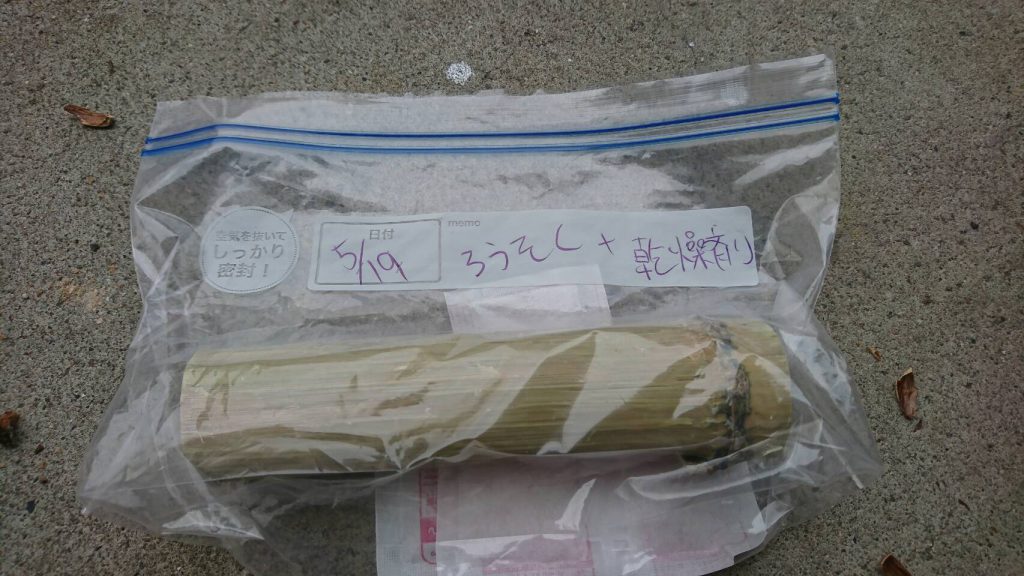

今回のテーマは「竹の保存方法」です。

僕ら「命をつなぐPROJECT」は”生物多様性”を主なテーマとして活動していますが、

その一環として外来種駆除を行っています。外来種は日本に住む在来種の生活を脅かす

「悪者」とされています。主にウシガエル、オオキンケイギクなどの外来種を駆除していますが、

「孟宗竹」という竹の外来種も駆除しているんです。竹にも外来種があるってご存知でした?

自分は全然知識がなく知りませんでしたが、竹の節に特徴があるそうで外来種の孟宗竹は節が二本あり

在来種の「マダケ」には節が一本しかないんです。こんな風に生き物を紹介している記事もあるので「エコレコ」で検索してみてください。

話を戻します…。

僕らは、外来種をただ駆除しているだけでなく外来種を知ってもらうために活用方法を年2回開催しているイベントで

孟宗竹を活用して工作をしています。夏に竹を使用する時に毎年悩んでいるのは竹に発生するカビ….

これが曲者で毎年竹の内側と外側にびっしりと発生してしまうんです。

そんなカビとはもうおさらば!と思い今年は夏本番を迎える前に実験してみました。

ろうそくや、ニス、表面を焦がしてみたりと何パターンか試してみたところ、一つのパターンが絶大な効果がありました!

その方法は,竹にろうそくを塗り乾燥剤と一緒に保存するという方法でした!

12日経った状態がこちらです。

ニスに意外と効果がないことにびっくりしましたが、今年からは竹の保存について悩むことはなさそうです!

っていう記事を夏に書いたわけなんですけどね…

何で投稿しなかったかというと、その後実験だけでなく実際に100本ぐらい保存してみてどうなるか?

今年の成果!ってのを掲載する予定でした。

実際の保存しておいた竹がこちらです。

100本も保存するとこれが二個あるんですよね…

改めてギョッとします…

竹保存用の真空パックなんてないですから(発見できなかったのほうが正しい事は無いと思います)布団用の真空のパックにするんですが

先端がとがってますよね…

袋が破れるわけですよ…

カビますよね…

昨年よりはカビの被害が少なく済みましたが、結局カビてしまいました。

これからも命をつなぐPROJECTはカビに悩みそうです。

この記事を読んでいる方でいい保存方法を知っている方は教えてください。

以上、命をつなぐPROJECTの夏の奮闘記でした。

大同大学2年 中村陸

familiar life~身近な生き物その3~「スズメ」

こんにちは、まだまだ残暑が厳しいですね。

みなさんいかがお過ごしでしょうか。

秋といえば、やっぱり食欲の秋ですよね(笑)

柿、ナシ、栗にサツマイモ...誘惑がいっぱいです(o‘¬‘o)ジュルリ♪

私の地元でも、もうすぐ稲の収穫が始まります。?????

実るほど 頭を垂れる 稲穂かな (詠み人知らず)

というわけで、だいぶ前置きが長くなりましたが、今回は、案山子にもCDのキラメキにも負けずせっせと稲穂をついばむ“スズメ”について熱く語りたいと思います!!(ちょっと展開無理やり…笑)

改めまして、皆さん、スズメについてどれくらい知っていますか??

茶色くて、ちっこくて、都会、田舎問わずどこにでもいる野鳥...。

一方で、その生態や特徴については、知らないという人がほとんどではないでしょうか。

今回は、そんなスズメの魅力についてバシバシお伝えしていきます!!

スズメは、スズメ目スズメ科スズメ属の小鳥で、イネ科を中心とした植物の種子や、小さな虫を食べて生活しています。

そして、そのスズメの多くは人家のすぐ近くで暮らしています。

ただ、ハトやカラスなどと比べて警戒心が強く、何より小さいので、間近で見るのは至難の業なのです(-“-)

日本には、主にスズメ(里スズメ)とニュウナイスズメ(山スズメ)の2種類がいます。

私たちがいつも目にしているのは、スズメ(里スズメ)の方で、ほっぺの黒い斑点がチャームポイント!!(●≧◇≦●) ←実際はこの絵文字の1000倍くらい可愛い(笑)

対して、ニュウナイスズメはめったに見られないレアキャラです。

それは、スズメが人家の側で生活しているのに対して、ニュウナイスズメは林や森など人里離れた山奥で暮らしているためです。

スズメとニュウナイスズメを見分けるときは、ほっぺに注目!!

ニュウナイスズメには、なんとなんとあのチャームポイントであるほっぺの黒丸がありません...(◎_◎;)

また、スズメと比べると全体に赤っぽい体をしているのも特徴です。

ニュウナイスズメを見つけられたらとってもラッキー!!°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

森に行ったら、ぜひぜひ探してみてくださいね!

ところで、皆さん。スズメの見た目が季節によって大きく変わるのはご存知でしょうか?

夏は、ほっそりスマートさんなのですが、冬になると、それはそれはもうまんまるに膨らむのです。

あのもふもふした感じ...スズメ愛好家にはたまりません~~⤴⤴(〃 ̄ω ̄〃)

スズメなどの鳥類は、羽毛を立ててその間に空気を入れ込み、その空気を自身の体温で温めることで、冬の寒さから身を守っているのです。

人間でいうダウンジャケットのようなものですね(*’▽’)

冬のスズメは「ふくら雀」(福良雀・福来雀)とも呼ばれ、昔から季語として俳句に詠まれたり、墨絵で描かれたりもしています。

さて、まだまだ話は尽きないのですが、そろそろ終わりの時間がやってきました。

皆さん、ほんの少しスズメに興味を持っていただけたでしょうか??

スズメは、ヒトの近くにすむので、どこでも見つけやすい鳥です。

これから冬にかけては、あの「ふくら雀」も観察できるかも...。

見つけたらそっと観察してみてくださいね(*^-^*)

中部大学3年 村田紋奈

familiar life~身近な生き物その2~「エノコログサ」

新しく始まったシリーズ「familiar life」2回目です!

今回はエノコログサについて書きたいと思います(‘ω’)ノ

みなさん、エノコログサって何か知ってますか??

ねこじゃらしと言ったら分かりますよね!

これです↓↓

このエノコログサの基本情報をお伝えしようと思います!

原産国は日本なので、私たちが駆除する必要はなさそうです(‘ω’)

背は約 50cmで、穂はまっすぐ伸びています(`・ω・´)

花は7月~9月に下のようなかわいらしい花を咲かせるそうです❀

見たことがある方もいるかもしれませんね!

そして「エノコログサ」という名前の由来ですが、「犬の子草」という

穂のところが犬の尻尾に似ていることからきているそうです(^^)

最後にエノコログサの種類についてお伝えします!

エノコログサは変種が多く、生えている場所によって種類が異なったりします。

その中でも身近に生えているものをご紹介します(=゚ω゚)ノ

ムラサキエノコロ↓↓

特徴は穂の部分にある毛が紫色だということです。

探したらエノコログサのなかに生えているかも…?

アキエノコログサ↓↓

アキエノコログサは背が50cm~1mとエノコログサより大きく、穂が垂れているのが特徴です。

9月から大きくなってくるので、これから見かけるのはこちらかもしれませんね!

以上でエノコログサの紹介を終わります!

新シリーズ「familiar life」はこれからも身近な生き物を紹介していくので

楽しみにしていてください(^^♪

大同大学2年 小池まい

こんにちわ! 命をつなぐプロジェクトです。 すっかりブログの更新が滞っておりましたが、 命をつなぐプロジェクトは、FacebookやInstagram、YouTubeチャンネルで最新の活動状況を発信中です! ブログの更新 […]

続きを見る

こんにちは! 指標種のこと知って図鑑!のコーナーです(๑´ω`ノノ゙👏🏻 今回はナミアゲハをご紹介します( ˊᵕˋ ) さて皆さんはナミアゲハってどんな蝶か思い浮かべられますか?? ピンと来ない人もいるでしょう、では写真 […]

続きを見る

皆さんこんにちは! 今回の『指標種のことを知って図鑑!』はモンシロチョウについて解説していきたいと思います! 小学生だった頃に授業の一環でモンシロチョウを幼虫から成虫になるまで育てたのは懐かしい思い出です(*^▽^*) […]

続きを見る

皆さんこんにちは(。・ω・)ノ゙ コンチャ♪ 今日は庭の木を剪定しました。 大きく育ってくれるのはうれしいですが、年々剪定が大変になっています… まあ、それも庭造りの醍醐味ですけどね!!! 長い間手入れしないとすごいこと […]

続きを見る

皆さんこんにちは(。・ω・)ノ゙ コンチャ♪ 部屋の掃除をしないといけないのはわかっているけれど、面倒くさいからやりたくない。 そんなことを毎日のように思っている丸井君です。 掃除をすぐに実行することのできる魔法を知って […]

続きを見る

こんにちは!!事務局の神田です! 日に日に寒くなり、衣替えをしなきゃいけないと考えつつもなかなか実行できていません。 これから、インフルエンザも流行ってくる時期ですので、より手洗いうがいなどを徹底しましょう!! &nbs […]

続きを見る

こんにちは!!事務局の神田です🌼 突然ですが皆さんはパンダを見たことはありますか? 日本では、パンダがいる動物園は3施設しかなくパンダは希少なイメージがあります。 そんなパンダは、1970代に起きた竹の一斉 […]

続きを見る

こんにちは!!事務局の神田です🌼 最近は昼と夜の寒暖差が激しく、なかなか体温調節も難しくて悩んでいます(笑) 皆さんも風邪をひかないよう気をつけて下さい!! 今年7月にマツタケが絶滅危惧種になったことはご存 […]

続きを見る

みなさん、こんにちは! 今回の【指定種のことを知って図鑑!】は日本の空をかわいく飛ぶ、ハクセキレイという鳥をご紹介します!! ハクセキレイという鳥の名前を聞いたことがないという人も多いと思います。 僕なんかは最初、虫の名 […]

続きを見る

こんにちは!!事務局の神田です🍁 9月もあっという間に終わってしまいますね😢 先日、ショッピングセンターでお買い物をしていたら、「環境保護のための『プラスチック製ストロー』削減の取り組みについて」というポスターを発見しま […]

続きを見る

皆さんこんにちは(。・ω・)ノ゙ コンチャ♪ マンガを買い始めてから早1年。 家のなかにもかなりマンガが増えてきました。片付けなければ... 新しいマンガを買おうと思っているので、おすすめのマンガがある方は是非教えて下さ […]

続きを見る

こんにちは!事務局の神田です☁ すっかり秋らしく過ごしやすい気候になりましたね!! いま、九州(熊本・大分・宮崎)に生息する特別天然記念物のニホンカモシカが減少していることはご存知ですか? 二ホンカモシカは […]

続きを見る