夏の活動報告~合宿2日目~

楽しい合宿も2日目に突入!

1日目で夜更かしした影響でまだ寝足りませんでしたが、朝ごはんを求めてダイニングに行くと…、

なんとB先輩が自前の道具を使って温かいお茶を沸かしていました笑:( ;´꒳`;):

そんなお茶を頂いた後、いよいよ2日目のビッグイベント!マスのつかみ取り体験をさせていただきました!

マスの動きが素早くなかなかつかみ取ることができず苦戦し、マスと格闘すること約10分…。

やっとの思いでつかみ取ることができました!

取ったマスは塩焼きにして、頭からしっぽまでおいしく頂きました!*.\(‘ω’)/.*

大自然の中で自分たちでつかみ取ったマスの味はとても絶品でした(*´ω`*)

そんなマスを食べたあと、少し物足りないお腹を満たしてくれたのは、お昼ご飯の冷やし中華です!

担当の人達の頑張りが伝わる膨大な量の冷やし中華たち…。

愛知県出身のメンバーが多いからか、やっぱりお供のマヨネーズも食卓に並べられていました(’∽’)

おいしいお昼を頂いたあとは午後はみんなが待ちに待った川遊び!٩( ‘ω’ )و

キャンプ場のそばを流れてる付知川は透明度が高く、とても透き通っていました。きれいだな〜(*´ω`*)

普段からこんな綺麗な川を滅多に目にしない愛知県民のK氏は、しばし感動するのであった…。

「冷たくて気持ちいい〜」、「水切りやろーぜ!」、「ズボンが濡れたぁぁぁ」と、みんなが川遊びで楽しんでいるのを見て自分はとても満足しました。

川遊びを終え、夜ご飯の準備!

メニューはバーベキューで余ってしまったお肉をふんだんに使った男のカレーライス!*.\(‘ω’)/.*

ポークとチキンの2種類のラインナップ展開です。

ご飯を待つあいだは自由時間なのでキッチンにはたまにメンバーが訪れます笑

(この2人の先輩方は見つめあっているのでしょうか…?笑)

なんだかんだ準備も楽しみながら、2年生のメンバーが中心になって、大きな鍋3つ分のカレーが作り終わる頃…

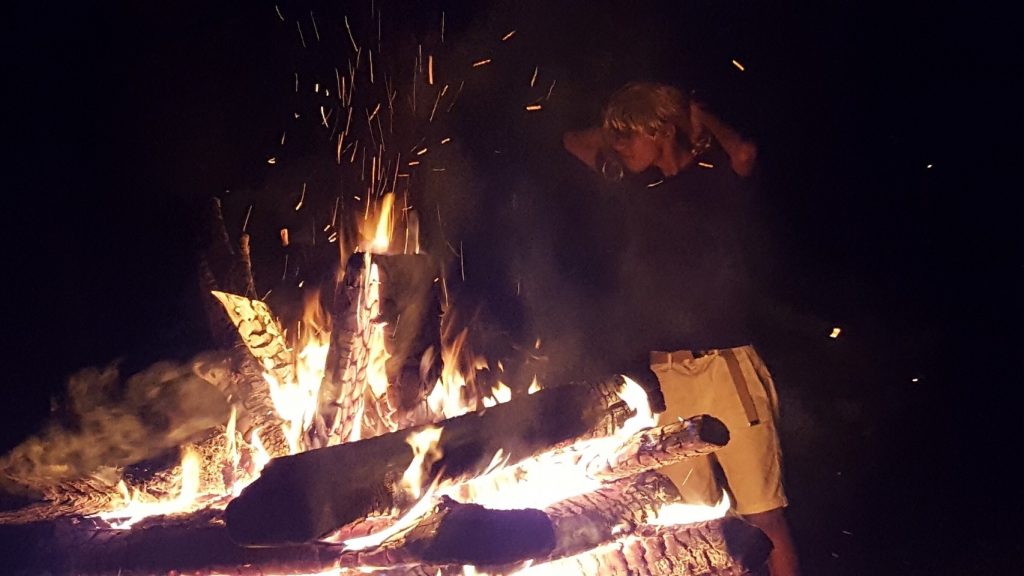

キャンプファイヤーにも火が灯され外はすっかり夜へと姿を変えていました!

燃え上がる炎にテンションはMAX!\\\٩( ‘ω’ )و///

伝統の金髪のウィッグを身に纏いメンバーが炎の周りを楽しそうに走り回る光景は、まさにこの空間でしか味わうことができません笑

しっかり目に焼き付けながら、コテージの前ではバーベキューで残ったお肉が机に並べられ、カレーの到着を待ちます。(’∽’)

みんなで長椅子に並んで座り、カレーが到着すると一斉にムシャムシャ(‘ω’)

あっという間に食べ終わり、消えかけのキャンプファイヤーを片付けている間に、あることに気づきます。

そういえば自己紹介してない!!( ºωº )

ということで、2日目の夜にしてようやく自己紹介タイムです笑

そこで初めてフルネームを知ったり、出身を知ったりと新たな発見が沢山ありました!

そして話題を掘り下げるために質問タイムも設けられ、メンバーのことを沢山知ることができ、仲も深まった気がします(◜௰◝)

(キャンプファイヤー終盤に踊り始めた先輩達)

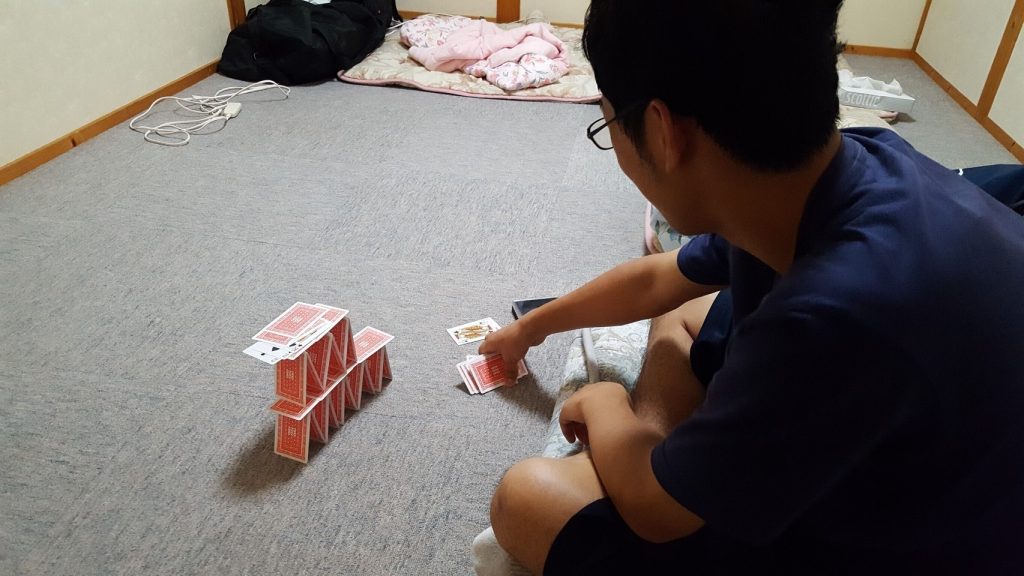

楽しいイベントが終わり、部屋に戻ると1日目に引き続きトランプなどで盛り上がりました(’∽’)!

メンバーの一部は朝方までトランプやUNO、トークなどをして夜更ししていました笑

そんな長い長い二日目も終わり、日が登れば…

次回、合宿三日目、最終日です…!

大同大学2年 近藤弘基

名古屋女子大学1年 川手青海

グリーンベルト図鑑 vol.27 クヌギ

皆さん、こんにちは。今日はクヌギについて紹介します。

クヌギは暖地の山林に自生しています。春、桜が咲く頃に花が咲き、秋に大型のドングリが熟します。実であるドングリは食料として重宝されていた時代もあります。(戦後や飢饉の時など)その後紅葉し、冬には葉が落ちます。1年の流れは概ねこんな感じです。

クヌギとコナラは似た植物とよく言われています。実際、どちらもブナ科コナラ属、雑木林に生える、樹液に昆虫が集まる等、共通点が多いです。逆に違う部分は、クヌギの樹皮は分厚く濃い灰色で葉が細長いのに対し、コナラの樹皮は薄くて色は明るく葉がやや丸く、付け根に向かって細くなっていることです。これらの点からクヌギとコナラを見分けてください。

クヌギの樹液は、様々な種類の昆虫が集まることでも有名です。その代表的な例としてオオムラサキやカブトムシがいます。夏休みにカブトムシを捕まえたいと思う方もいらっしゃるでしょう。(もう夏休みは終わってしまった方がほとんどでしょうが来年の夏にでも…)そこで、カブトムシを捕まえる方法を簡単に説明します。

捕まえられる時期は6月中旬〜8月下旬あたりです。(場所によって若干異なります)カブトムシは夜行性なので探す時間帯は17〜22時、4〜7時くらいがいいでしょう。服装は長袖や長ズボンと帽子、道具は虫カゴ、虫除けスプレー、スコップ、懐中電灯などです。樹液が出ている木を見つけたらそこにムシが集まっています。カブトムシを捕まえるときは写真のように腹の部分をつかんでください。また、木の根元の土の中にもいるかもしれません。ムシを傷つけないようにスコップで慎重に掘ってください。

皆さんがこの記事を読んでクヌギに興味を持ってくれればうれしいです。

大同大学2年 山口森太郎

familiar life~その14 カナヘビ~

皆さん、カナヘビという生き物を知っていますか?

初めて聞いた人にとっては、「え?蛇なん?」と考えてしまう人も居ると思います。しかし、蛇ではありません。名前を知らないだけで道端や公園などで目にしたことがあると思います。

そんなカナヘビについて紹介します。

見た目は乾燥した感じの茶色で、ニホントカゲに似ています。ニホントカゲと見分ける時は、表面に艶があるか無いかで判断しています。

道端や公園、家の庭など身近な場所で見ることができます。

僕は小学生の頃に実際に飼育したことがあります。尾が長く、顔がかわいいです。簡単に飼育することができます。興味がある方は探してみてください。

人間環境大学2年 石岡完梧

グリーンベルト図鑑vol.26 サルノコシカケ

みなさん「サルノコシカケ」は知っていますか??

聞いたことない方もいるかと思います(‘ω’)

生態を紹介する前にまずは見てもらいましょう!

こちらです↓↓

見たことありますか(゜-゜)?

「サルノコシカケ」とはキノコの仲間で、日本では約300種類も知られています!

(キノコの中でも炊き込みご飯やみそ汁に使うとおいしいマイタケと同じ仲間です)

年々大きくなっていき、数10年成長を続けたものはなんと

径1メートル、厚さ数10センチになるものもあるんだとか(・o・)

確かにおサルさんが座っても大丈夫そうですね?

あまり知らないサルノコシカケの生態ですが、環境にとって悪いことと人間にとってうれしいことの二面を持ち合わせているんです(・ω・)

まずは悪いことから…

サルノコシカケは立ち木や枯れ木に生えますが、立ち木に生えるとその木を腐らせてしまうんです(>_<)

木材腐朽菌(モクザイフキュウキン)というもので、木の幹を腐らせて風倒れの原因になります。。

菌が直接枯らすことは少なく、木が木材腐朽病にかかって枯れることが多いんだとか(‘_’)

そのため森林に限らず庭木や街路樹なども影響を受けることがあるそうです(*_*)

でも!うれしいこともあるんです!

秋の味覚・松茸やシイタケなどのキノコのようにキノコ狩り!

…の対象にはなりませんが、一部のサルノコシカケの仲間は漢方薬や民間薬の原料となっているんです。

人知れず人の役に立っているサルノコシカケには頭が下がりますね。

(サルは腰をかけてしまいますが…)

何はともあれ少しだけでもサルノコシカケのことを知って頂けましたか?

悪い影響の中でも少しお話しましたが、サルノコシカケは街中の街路樹などでも見ることが出来るかもしれません!

これを機にぜひ一度探してみてください(^^)/

大同大学4年 中村陸

グリーンベルト図鑑vol.23「アメンボ」

ごきげんよう!諸君!私は川のことなら何でも知ってる川野博士じゃ!かわじいとよんでくれ!

え?なんで今日は忍者の格好をしているかって?それはこれから話す生き物について関係しているのじゃ。みんな、どの生き物か予想するのじゃ!

それでは、かわじいの生き物講座第二回はじまるぞー!

かわじいの生き物講座第二回は、川の上を華麗に泳ぐ忍者「アメンボ」じゃ!

みんなは、なぜアメンボが水の上を浮くことができるか知っているかね?

それは足の毛が水をはじく表面張力を利用して水面に浮かんでいるからじゃ。表面張力は、オスがメスを背に乗せられる程度に強いのじゃぞ!

肉食で、水面に獲物や死骸が落ちると、すばやく近づいて前脚で捕獲し、針のように尖った口器を突き刺して体液を吸うのじゃ…なんと恐ろしい。

そして、よくプールに入っているときにアメンボが泳いでいるのを見たことがあるじゃろう。

何でここにいるのかと不思議に思ったことはなくはないんじゃないか?

その答えは、アメンボはずっと水の中にいるわけではなく普段は陸で生活しているからなんじゃ!水の中に入るのは餌をとるときと、交尾をするときぐらいで残りは陸で生活しているのじゃ!

アメンボのことがよく分かったところ今日の話はここまでじゃ!みんな!また聞いてほしいのじゃ!それではの~

中部大学1年 矢島亮太

familiar life~その13 ミドリシジミ~

こんにちは!今回は皆さんの身近に生息しているシジミチョウについて紹介したいと思います!

シジミチョウとは小型のチョウで、翅(ハネ)がシジミ貝の形に類似していることが名前の由来です。実は世界にチョウは1万7千種類以上いると言われていて、その4割がシジミチョウの仲間たちなのでかなりの勢力を持っていますね!

さて、人には血液型が存在しているのは誰もがわかりきっていることだとは思いますが、シジミチョウにも血液型が存在していると聞くと驚く人が多いのではないでしょうか?人の血液型は性格で推測したり、血液検査でバッチリ分かります。ですがシジミチョウは人のように血液検査を受けているわけではなく、あの美しい翅の模様で区別することができるんです!(一目見ただけでわからない種もいますが…)

例としてミドリシジミを挙げてみましょう。オスは全体的に美しい金緑色の翅を持ち、あまり個体差がないため見分けがつきませんが、メスは表面全体がこげ茶で斑の存在しないのがO型、橙色の小さな斑点があるA型、紫・青色の帯や斑のあるB型、そしてA型とB型の両方の特徴を併せ持つAB型が存在します。

メスの翅は遺伝子多性があるので、このようなことが起こると考えられているのです!このことからシジミチョウの血液型は人と同じコンセプトで遺伝しているということも分かっています。

余談ですが最近、ミドリシジミの生息しているハンノキ林が減少し、個体数も減っているようです。このような美しい翅がいつまでも見ることができるように、環境活動に取り組んでいきたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

大同大学2年 伊藤寛起

familiar life~その12 もみの木~

みなさん、こんにちは!

最近は毎日暑くて、ただ生きるのも大変ですよね。私も寒かった冬のときには「早く夏が来てほしい~」とぼやいていましたが、いざ夏が訪れると今度は「早く冬になってほしい~」と毎日思ってしまいます笑

水分と食事と睡眠をしっかり摂って、体調をくずさないように気を付けましょうね~!

さて、今回は待ち遠しい冬にある 一大イベント、

そう、クリスマス!!!

の、クリスマスツリーに使われている「もみの木」について少しご紹介したいと思います!

クリスマスのきらきらな雰囲気が漂う街の中でも、大きなクリスマスツリーはひと際存在感がありますよね。なんともみの木は樹高が大きいものだと40mに達するものもあるようです!

そんなもみの木ですが、なぜクリスマスツリーに使われているか知っていますか?

クリスマスはイエスキリストの生誕を祝う、キリスト教を中心とした人々のお祭りです。そのキリスト教の宗教的に重要な意味を与える『アダムとイヴ』は皆さん一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

そのアダムとイヴに登場する禁断の果実をつける「知恵の木」をイメージして、クリスマスにはツリーが飾られるようになったそうです。

しかし、禁断の果実をつけるりんごの木はクリスマスの時期になると、葉が全部枯れ落ちてしまうため、寒い冬でも青々とした葉を付けている、もみの木が代わりにツリーになったというわけです。(もみの木が選ばれた理由は諸説ありますが、長くなるので気になる方は自分で調べてみてください笑)

そして、クリスマスツリーの飾りつけによく使われる球状の飾りは、禁断の果実、つまりりんごをかたどっているそうです。よくある飾りつけにもちゃんと意味が込められているんですね~!

そんなもみの木にも花言葉は、「高尚」「昇進」というどこまでも大きく育つもみの木様子にぴったりなものや、「時間」「永遠」という

寒い冬でも青々とした葉をつけるもみの木の様子がよくイメージできる花言葉があるそうです。全部納得できるものばかりで、どれもとてもロマンティックですよね。

クリスマスの夜にクリスマスツリーの前でプロポーズなんて、ベタで少し恥ずかしいなんて思っていましたが、

こうしてもみの木の花言葉を踏まえてみると、少し挑戦したくなっちゃいますね笑

なんていう妄想は置いておいて、少し長くなってしまいましたが、もみの木についてみなさんも少し詳しく知ることができましたか?

それならとてもうれしいです。

待ち遠しい冬がやってきて、大きなツリーを見上げながら家族やお友達、もしかしたら恋人なんかに、少し自慢げにもみの木についてお話ししてみてはいかがでしょうか?

名古屋女子大学 1年 川手 青海

グリーンベルト図鑑vol.22「ケリ」

皆さん、こんにちはー!今回は鳥の仲間のケリを紹介しようと思います。

ところで皆さんはケリがどのような鳥か知っていますか?「どんな鳥なんだろー?」「どこにいるだろー?」いろいろな疑問思うかもしれません。そこで今回はケリを紹介しようと思います‼︎

早速ですが、問題です!【なぜこの鳥がケリと呼ばれているでしょう? 】

わかりましたか?答えは「鳴き声」です!ケリは「キリッ、キリッ」、「ケリッ」などと鳴くそうでその声からその名前がついたと言われています。またどこかで話す機会があったら使ってみて下さいね!

それでは紹介を始めます!ケリはアジア東部の温帯域に住んでいて、日本では主に中部、関西地方にいる留鳥です。しかし日本の一部地域で絶滅の危機に瀕している種、または準絶滅危惧種となっています。

主に水田、湿地などに住んでいます。大きさは35センチ程で雄雌が同じ色なんです!雄雌が同じ色なんて珍しい感じがしませんか⁉︎しかし爪の大きさや色から判別することができるそうです。また気が強い性格なのか、カラス、犬、人など巣に近づく外敵を上空から攻撃することもあるそうです。まぁーそう言われてみれば気が強そうな感じがするような気もする…けど鳥ってこんな感じの気もする…。

まぁー、その辺はいいとしてケリは普段食用として昆虫類、ミミズ、カエルをたべているそうです。繁殖期は3月から7月でひな養育に1ヶ月程かかるみたいです。特にその時期は警戒心が強く縄張りに近づくトビ、カラスを泣きながら激しく威嚇し追い払います。その為、夜でも鳴き声が聞こえてくることもあるそうです!このような状況に備える為、そのような鳴き声になったのかな〜?

皆さんもこの鳴き声を探してみて下さい!以上でケリの説明を終わります‼︎あと来週のWEB記事も是非ようで下さい!よろしくお願いします!

大同大学2年 安部友規

familiar life~その11 コオロギ~

コオロギについて

みなさんこんにちは!命Pのたてちゃんです!

きょうは秋の合唱団といえばやっぱりこいつ!

「コオロギ」について紹介していきたいと思います!

コオロギはバッタ目 コオロギ科の昆虫です

色は黒っぽい茶色でテカテカしているので、見た目ゴ○ブリの仲間と思われがちですが、体の形からわかるように、バッタの仲間なんです

(コオロギはゴ○ブリと違って厚く四角いイメージで、おしりから二本のしっぽが生えているのもポイント!)

なので、ゴ〇ブリみたいだからと嫌いにならないでくださいね!

次にコオロギの音を出すしくみを紹介します

童謡「虫の声」でも有名なコオロギですが、どうやって鳴いているんでしょう??

よく見るとコオロギが鳴いているとき、ハネがぶるぶる振動しています。それは、右と左のハネをすり合わせることで音を出しているんです!(口で鳴いているんじゃないんです)

コオロギのハネはザラザラ(脈)しています。そのザラザラを振動が通って、音を大きく出せるのです!さらに、右と左のハネはそれぞれザラザラ具合が違い、より音を出しやすくした工夫も持っているんです。

コオロギは鳴くことでメスにアピールをしています。(こんな大きな音が出せるんだよ! かっこいいでしょ?)コオロギの種類によって鳴き声が違い、同じ種類のメスに仲間がここにいるよと教えるためなんです。(「虫の声」での「キリキリキリキリ」はカマドコオロギだという説があります)

このように、ハネは主に鳴くために使うのであって、空を飛ぶためについているわけではないんです。なので、そのぶんはねて移動するため、後ろ足は太く長く筋肉ムキムキになっています。

コオロギは最初に言ったように、秋の虫!という印象がありますが、実は夏の初めから見ることができるんです!

ぜひ、近くの原っぱや落ち葉の下など探して、鳴き声を聞いたり、観察してみてください。新たな発見があるかもしれません!注意!!コオロギの足には小さなトゲがあるので気をつけてくださいね

名城大学2年 立石涼帆

familiar life~その10 カワニナ~

ごきげんよう、諸君!私は川のことなら何でも知ってる川野博士じゃ。みんなからは、かわじいとよばれているんじゃぞ。これから川の生き物についてたくさん教えていくからよろしくたのむぞ~

さて、かわじいの川の生き物講座第一回目は、「カワニナ」という生き物じゃ!みんな、カワニナという生き物をしっているかのぉ。見たことある!って人が多いと思うが名前をあまり知られていない生き物なんじゃ。簡単に説明していくぞ~

カワニナは河川に生息する貝の仲間でホタルの幼虫の餌として有名じゃ!ほら、ホタルがおいしそうに食べているぞ!

この日本には十数種類のカワニナが生息しているんじゃぞ。その中でもカワニナは広域種と琵琶湖固有種の二つにわけることができるのじゃ。広域種は日本に幅広く生息しているカワニナで、琵琶湖固有種は滋賀県の琵琶湖にしか生息していないカワニナなんじゃ!

しかし、悲しいことに、本来琵琶湖にしかいないカワニナが琵琶湖以外の河川でみつかっているのじゃ。それは、カワニナがホタルの餌だからホタルを川に飛ばせるために連れてきたりしている人がいるからなんじゃ。

ホタルを増やすのは悪いことではないが本来生息していない生き物を持ってくるのは生態系が崩れてしまうから悪いことなのじゃ。

あ、すまんすまん。つい熱が入ってしまってな。みんな、今日のわしの話を聞いて少しでもカワニナについて興味を持ってもらえたらうれしいんじゃ。

今日のお話はここまでじゃ!みんな、また聞いてほしいのじゃ!それではの~

中部大学1年 矢島亮太

familiar life~その9 カラス~

皆さんはカラスと聞いてどんなイメージを持ちますか?

頭を使って木の実を食べる賢いやつ、ゴミをあさっちゃう悪いやつ、人によってバラバラだとは思いますが、日常生活の中でよく見るカラスには2種類いるのは知っていますか?

都市部や森のような見通しが悪い立体的な環境にいる「ハシブトガラス」、畑や公園のような平面的な環境にいる「ハシボソガラス」の違いを少しご紹介しようかと思いますよー

まずは名前の由来にもなっているクチバシを初めとした見た目について、ハシブトガラスはアーチ状にカーブがついた太いクチバシを持っていて、物をくわえる力やつつく力が強いです。またおでこが少し出っ張っていて、体も大きいです。対してハシボソガラスは比較的小柄で、細くアーチが緩やかでまっすぐなクチバシを持っています。おでこも平らに近いのでシュッとしたスリムな印象を受けます。

またカラスの特徴的な鳴き声にも少しだけ違いがあるんです。ハシブトガラスは澄んだよく通る音で「カァカァ」と鳴くのに対して、ハシボソガラスは頭を激しく揺すりながら「ガー、ゴアー」といった絞め殺されそうなしゃがれた声で鳴きます。体から受ける印象とは逆の泣き声で鳴くので注意が必要かも…?

真っ黒な見た目で同じように鳴くカラスですが、よく見てよく聞いてみると違いがあるので、見かけたときによく観察してみるとおもしろいですよ!

名古屋情報メディア専門学校 2年 光野弥貴

familiar life~その8 ウグイス~

みなさん、こんにちは!

みなさんは「うぐいすの初鳴日」というものを知っていますか?

これは、その名の通り各地方気象台でうぐいすがその年に始めて鳴いたのを観測した日で、春の訪れの指標とされています。これは30年以上前から毎年発表されていています!!

ウグイスの「ホーホケキョ」という鳴き声は、縄張りを見張るオスが巣にエサを運ぶメスに対して『縄張り内に危険なし』と伝える合図なのです。また、「ケキョケキョケキョ」と鳴く時は外敵や侵入者への威嚇だとされています。なので、ハワイに生息するウグイスは日本にいるものに比べ、繁殖や縄張りの争いが少ないため鳴き方を複雑にする必要が無く「ホーホケキョ」と鳴かないらしいです!!

また、みなさんの中には鳴き声は聞いたことはあっても、鳴いている姿を実際に見たことのある人は少ないと思います。それは、ウグイスが警戒心を強く持っており、笹の多い所や藪の中を好むからです!

そのことにちなんで英語では「Bush warbler(茂みでさえずるもの)」と表します。

このようにウグイスは鳴き声が有名です。

なので、野球場などでアナウンスをする声の美しい人をウグイスに例えて「ウグイス嬢」と言ったりしますよね!

他にも色をウグイスで例えた「ウグイス色」や「ウグイス餡」などがあり、ウグイスは人間にとって身近な生き物なのです!

それでは東京都の「鶯谷町」は何をウグイスに例えたのでしょうか?

昔は草木の生い茂るウグイス色の谷だったのでしょうか…?(笑)

「鶯谷町」はその町の特徴を例えたわけではありません(笑)

江戸時代に京都から多くのウグイスを取り寄せて鳴き声を楽しめる名所にしたことからその名がつきました。

古くは平安時代、古今和歌集の中にもウグイスの入った歌があるように、ウグイスは昔から日本人に愛されています!

もしかしたら、日本人は遺伝子レベルでウグイスのことが好きなのかもしれません…

人間環境大学 2年 里中 正直

こんにちわ! 命をつなぐプロジェクトです。 すっかりブログの更新が滞っておりましたが、 命をつなぐプロジェクトは、FacebookやInstagram、YouTubeチャンネルで最新の活動状況を発信中です! ブログの更新 […]

続きを見る

こんにちは! 指標種のこと知って図鑑!のコーナーです(๑´ω`ノノ゙👏🏻 今回はナミアゲハをご紹介します( ˊᵕˋ ) さて皆さんはナミアゲハってどんな蝶か思い浮かべられますか?? ピンと来ない人もいるでしょう、では写真 […]

続きを見る

皆さんこんにちは! 今回の『指標種のことを知って図鑑!』はモンシロチョウについて解説していきたいと思います! 小学生だった頃に授業の一環でモンシロチョウを幼虫から成虫になるまで育てたのは懐かしい思い出です(*^▽^*) […]

続きを見る

皆さんこんにちは(。・ω・)ノ゙ コンチャ♪ 今日は庭の木を剪定しました。 大きく育ってくれるのはうれしいですが、年々剪定が大変になっています… まあ、それも庭造りの醍醐味ですけどね!!! 長い間手入れしないとすごいこと […]

続きを見る

皆さんこんにちは(。・ω・)ノ゙ コンチャ♪ 部屋の掃除をしないといけないのはわかっているけれど、面倒くさいからやりたくない。 そんなことを毎日のように思っている丸井君です。 掃除をすぐに実行することのできる魔法を知って […]

続きを見る

こんにちは!!事務局の神田です! 日に日に寒くなり、衣替えをしなきゃいけないと考えつつもなかなか実行できていません。 これから、インフルエンザも流行ってくる時期ですので、より手洗いうがいなどを徹底しましょう!! &nbs […]

続きを見る

こんにちは!!事務局の神田です🌼 突然ですが皆さんはパンダを見たことはありますか? 日本では、パンダがいる動物園は3施設しかなくパンダは希少なイメージがあります。 そんなパンダは、1970代に起きた竹の一斉 […]

続きを見る

こんにちは!!事務局の神田です🌼 最近は昼と夜の寒暖差が激しく、なかなか体温調節も難しくて悩んでいます(笑) 皆さんも風邪をひかないよう気をつけて下さい!! 今年7月にマツタケが絶滅危惧種になったことはご存 […]

続きを見る

みなさん、こんにちは! 今回の【指定種のことを知って図鑑!】は日本の空をかわいく飛ぶ、ハクセキレイという鳥をご紹介します!! ハクセキレイという鳥の名前を聞いたことがないという人も多いと思います。 僕なんかは最初、虫の名 […]

続きを見る

こんにちは!!事務局の神田です🍁 9月もあっという間に終わってしまいますね😢 先日、ショッピングセンターでお買い物をしていたら、「環境保護のための『プラスチック製ストロー』削減の取り組みについて」というポスターを発見しま […]

続きを見る

皆さんこんにちは(。・ω・)ノ゙ コンチャ♪ マンガを買い始めてから早1年。 家のなかにもかなりマンガが増えてきました。片付けなければ... 新しいマンガを買おうと思っているので、おすすめのマンガがある方は是非教えて下さ […]

続きを見る

こんにちは!事務局の神田です☁ すっかり秋らしく過ごしやすい気候になりましたね!! いま、九州(熊本・大分・宮崎)に生息する特別天然記念物のニホンカモシカが減少していることはご存知ですか? 二ホンカモシカは […]

続きを見る